土壤碳的周转与截获机制是碳生物地球化学循环的核心议题,关乎土壤健康与气候调节。近年来,土壤研究技术的革新以及理论的发展推动了学术界对土壤有机质形成和稳定机制的认知重塑,达成了以土壤微生物碳泵(MCP)概念体系为核心的机制共识。尽管近年来关于MCP对土壤有机碳(SOC)固存贡献的研究迅速增长,但对MCP固碳功能的直接评估仍然滞后。

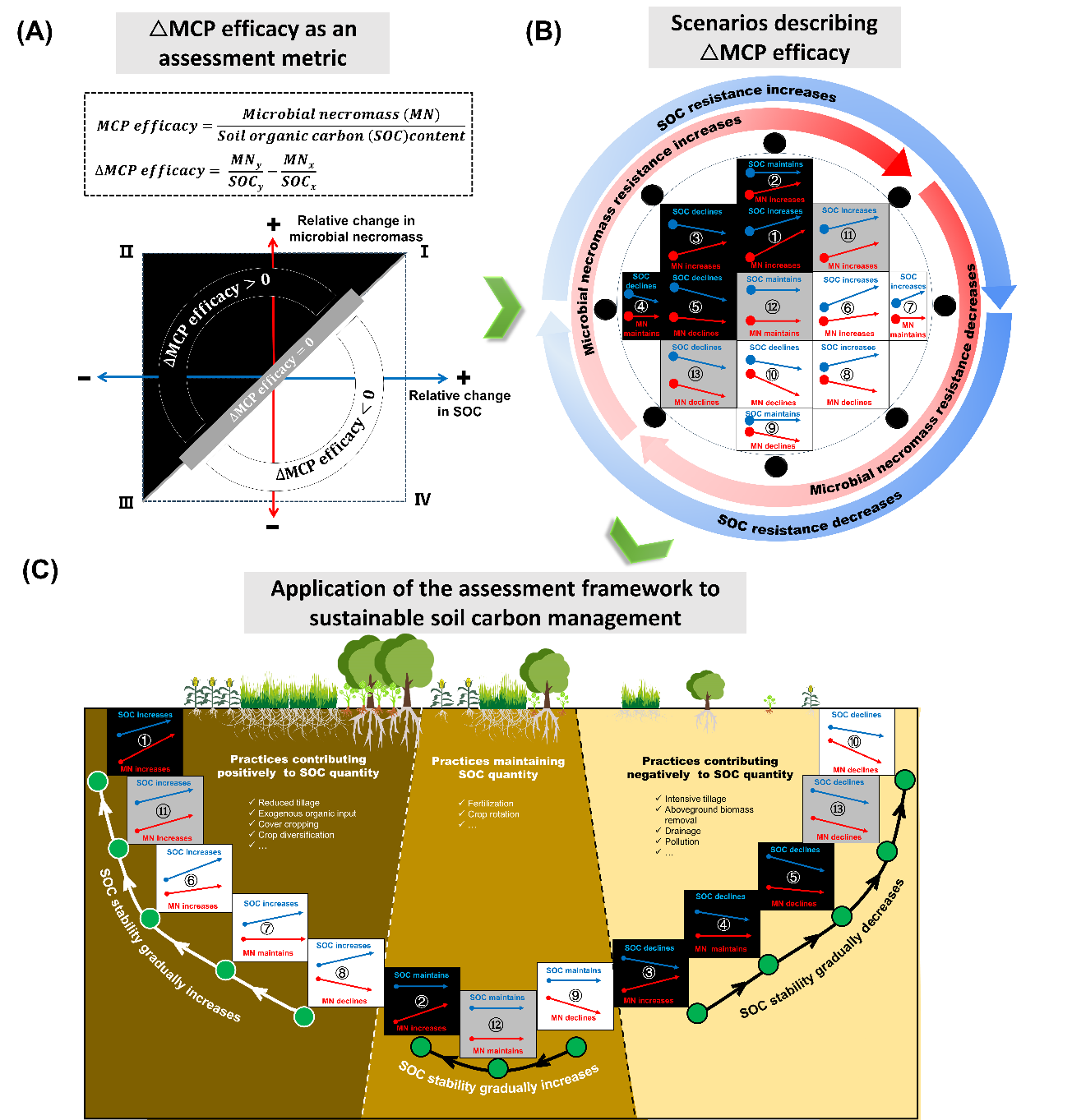

中国科学院沈阳应用生态研究所研究团队基于土壤MCP过程的三阶段框架:反应(Reaction)- 行为(Behavior)- 效应(Effect),聚焦其长期固碳效应(Effect),提出关键指标“△MCP能效(△MCP efficacy)”。该指标基于土壤微生物残体与SOC变化速率之间的相对差异,刻画了两者的同步或异步变化。研究团队据此构建了涵盖13种相对变化组合的全情景MCP功能评价体系,并进一步提出,在土壤碳增汇实践中,仅追求SOC量“增不增”可能产生误判;为保障长期效益,更应在此基础上关注SOC“稳不稳”。本研究提出的以土壤微生物残体和SOC同/异步动态(△MCP能效)为核心的土壤MCP功能评价体系,将碳库的“量”与“稳态”置于同一标尺上进行综合衡量:△MCP能效为正时(△MCP能效 > 0),表征微生物残体对SOC的相对贡献提升,意味着更高的碳库稳定性与抗扰动潜力(微生物残体主导的稳定碳库比例增加);△MCP能效为负时(△MCP能效 < 0),则提示非微生物来源碳占比上升或微生物残体碳周转加快,需警惕碳库“只增量、不稳定”的风险(积累更多易分解、不稳定的碳)。

上述评价体系以结果为导向,通过对微生物残体和SOC相对变化的方向与幅度进行析因,兼顾土壤碳库数量与稳定性,为土壤碳管理提供可操作的优先级参考,便于快速筛选和制定有利于碳汇长期稳定的措施与政策。研究成果以“Quantifying asynchrony between microbial necromass and soil organic carbon for sustainable soil carbon management”为题于2025年8月发表在Soil Biology and Biochemistry期刊。中国科学院沈阳应用生态研究所朱雪峰副研究员为论文第一作者,梁超研究员为论文通讯作者。加利福尼亚大学圣芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara)的Joshua Schimel教授为本研究的共同合作者。该研究得到国家自然科学基金冻土专项项目、青年科学基金项目和沈阳生态所绿埜优秀青年科学家计划的支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071725002445

Email: sya@cern.ac.cn TEL:024-83970208 技术支持:国家生态科学数据中心 • 中国科学院计算机网络信息中心